都会の道を通りまして、狭い小路を入っていきます。センセイたちはついに肝冷斎先生が借りているハズのお家の前に到着しました。そのお家は・・・門とか塀とかはありません。道端に面してすぐに戸口があって、棟がお隣とつながっている長屋形式の家です。

「住所から見てここが肝冷斎先生のお家のはずだ。・・・ごめんくださーい」と呼んでみますが返事はありません。

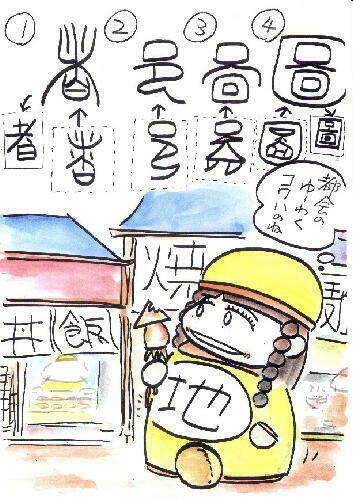

「留守なのかな・・・。えー、おウチと訓じるのは①「家」(カ)という字だけど、この字は屋根をあらわすウカンムリの下にブタをあらわす「豕」(シ)がいる文字だね」

「へー。ということはニンゲンのおウチはブタ小屋なの? センセイのお家もブタ小屋なの? みんなブタ小屋に住んでいるの? つまりニンゲンはブタなの?」と地仙ちゃんはすごくうれしそうです。

「みんなブタ小屋に住んでいるブタだからぶうぶう言うの? いずれカツ丼になるの?」

かなりこだわりはじめました。

「えーと。文字というのは単なる写生画じゃないんだよね・・・「家」という字は、屋根の下にブタがいる、という形象だけど、屋根の下にブタがいるという「事実」ではなく、その字が作られた時代のその形象の「意味」を現すものなんだ。屋根の下にブタがいる、ということはどう受け取られたのか、ということを理解しないと大間違いをしてしまう。

現代のチュウゴクには確かに一階にブタを飼い二階にひとの住む構造の家があって、「家」というのはこういうタイプの家屋を現した文字ではないか、という考えもあるのだが、このカタチの家が「家」の字として定着するためには、漢字が作られた時代に、住居というのはそういう構造になっているものだ、と広く了解されていないとならないんだけど、考古学的には広くそんな構造の家があったとは想定できない。その代わり、王様などがご先祖さまをお祀りする場所を作るとき、その周りにイヌとかブタとかの犠牲を埋めて悪霊が入ってこないようにする風習があったことがわかっている。

「家」ととてもよく似た字に②「冢」(チョウ)がある。違うところはウカンムリとワカンムリぐらいだ。実は「家」も「冢」もご先祖さまを祀る場所を指す字で、土を盛り上げただけのツカが「冢」、その上に屋根付の建造物を作ったオタマヤが「家」であろうと解されている。つまり、「家」はブタのおウチではなくて、ブタをイケニエにして清めたおハカを意味する文字なんだ。

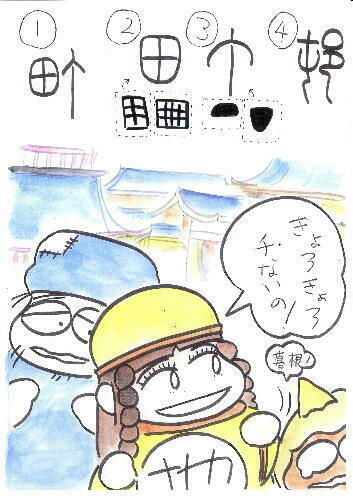

突然だけど③「突」という字について、漢代の「説文解字」が「穴の中にいる犬が飛び出してくるさま」と言っており、ニホンの藤堂明保さんという大学者はユーモラスな文字だと解説している。しかし、文字というのは、巨大な富と労力を傾けて金属器に鋳込まれたり、神聖な占いのために甲骨に彫り込んだりするモノなのであって、「穴を突いたらイヌが出てきた~、おかしいネ」というような偶然の契機で作成されるなんてことは、文字としての意味伝達も不可能になるからありえないことなんだ。

実はこの「突」という字と「家」もとてもよく似た文字で、もともと「家」「冢」の中にいるのは、古い時代の文字では「イヌ」だった(①②の点線内)。より古い時代のイケニエの主流はブタよりもイヌだった、ということがわかるんだけど、「突」の方はカマドを作るためにイヌを犠牲に埋めたことを示す文字で、イヌを埋めた部分がカマドの突出部になる構造だったと推測されている」