1月6日に東北自治研修所で行った講演の概要が、機関誌「東北自治」に載りました。

インターネットでも、読むことができます。ご関心ある方は、お目通しください。「令和時代の自治体と職員」3ページから12ページまでです。

カテゴリーアーカイブ:講演

国土交通省国土政策局で研修講師

今日3月6日は、国土交通省国土政策局で、働き方改革の研修講師を務めてきました。

国土政策局の木村局長、佐藤総務課長は、復興庁で苦労させました。当時の木村班は苦労したこともあり、その後も同窓会が続いています。私も、呼んでもらっています。彼らからすると、苦労をさせた原因者ということでしょうか(苦笑)。今回の講演も、その恩返し、罪滅ぼしの一つです。

各職場で、働き方改革が進んでいます。ところが、労働時間短縮が目的になっているところもあるようです。

職員にとってよい職場とは、働きやすい=風通しのよい職場と、働きがいのある職場でしょう。上司にとっては、部下が気持ちよく働いて、よい成果を出してくれることが目標です。

無駄な残業を減らして、いかにして生産性を上げるか。そして、職員がやりがいを持てるか。これが、「よい職場」の目標です。

JICA、イエメン政府研修講師

今日3月1日は、独立行政法人国際協力機構(JICA)の、イエメン政府幹部向け研修講師に、横浜に行ってきました。

イエメンは、アラビア半島南端部にある国です。1990年に、それまで分かれていた南北2つのイエメンが統一されたのですが、2011年のアラブの春の影響を受け、大統領が失脚。その後、内戦が続いています。日本大使館も避難し、日本人は引き上げています。

まだ停戦など未来は見えていないのですが、将来の復興に向けて、日本に来てもらい、日本の復興を学んでもらうという企画です。

アラブの人たちには、かつて何度か大震災復興の講義をしたことがあります。資料をアラビア語にしてもらうのですが、ちんぷんかんぷんです。通訳も同じ。

当時の写真を使った説明なので、理解してもらえたと思います。話の途中でも、質疑の時間でも、たくさんの質問が出ましたから。

国外の大災害の際には、国際緊急援助隊が出動します。まずは人命救助です。現地ではその次に、復旧・復興が始まります。この分野でも、日本は経験と知識をもっているので、それを提供して支援できると思います。そのような仕組みをつくるべきでしょう。

若手新聞記者への講義2

今日は、「若手新聞記者への講義」の3回目。記者さんたちを3班に分けての研修なので、1月23日、2月6日、そして今日13日に話しました。

私は、県で課長や部長を、国でも課長や次官を経験し、さまざまな取材を受けました。総理秘書官としても、毎日朝晩、10人近くの「番記者」たちの相手をしました。

その経験などを踏まえて、どのような場面でどのような記者なら「深く話すこと」ができるか、記者の持っている情報と見方、公務員の持っている情報と見方、そこにどのような信頼関係(ギブアンドテイク)がなりたつかを話しました。

そして、「足で稼ぐ」ことの重要性を指摘しました。霞が関や県庁だけを取材していては、範囲が狭くなるだけでなく、見方も狭くなりますよ。

皆さんは、まだ局長や次官級の官僚と話す機会はないでしょう。その経験者の話が、少しでも役に立てば、うれしいです。

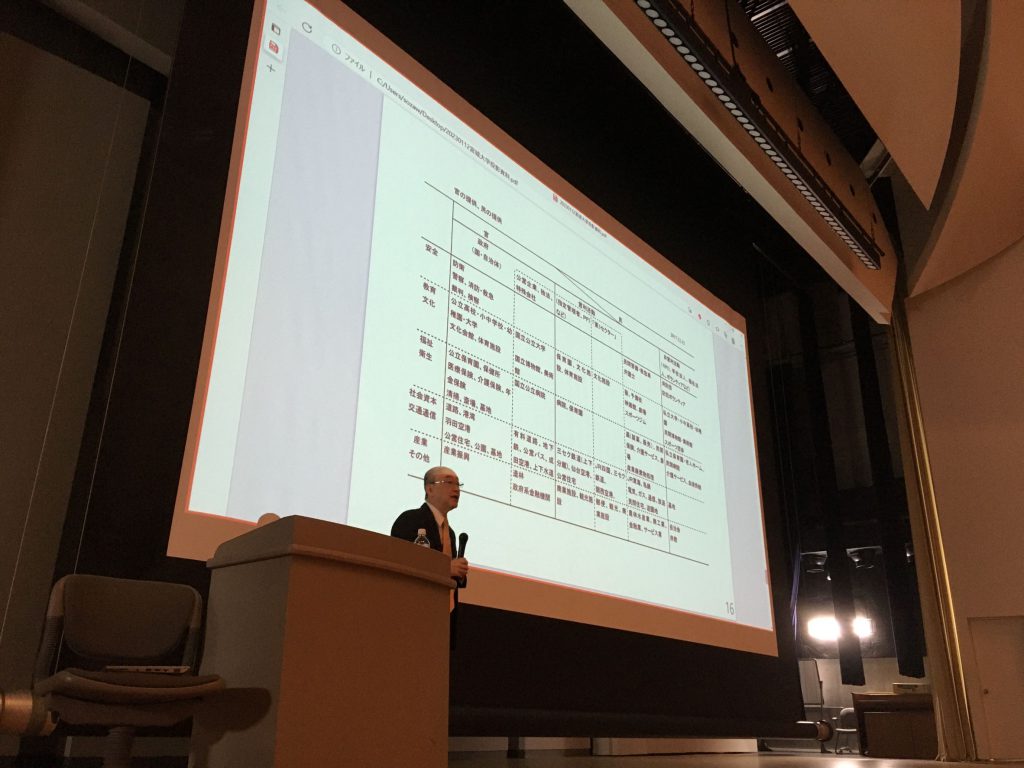

宮城大学で講義2

1月12日に宮城大学で講義をしました。当日の講義写真と、学生たち(147人)の感想文が届きました。

学生たちは、東日本大震災発災時は小学生です。画像を見て、あらためて被害の大きさや、復興の大変さを認識したようです。私が伝えたかった、まちの復興に必要な要素や官共業三元論がきちんと理解されていることが分かり、うれしかったです。