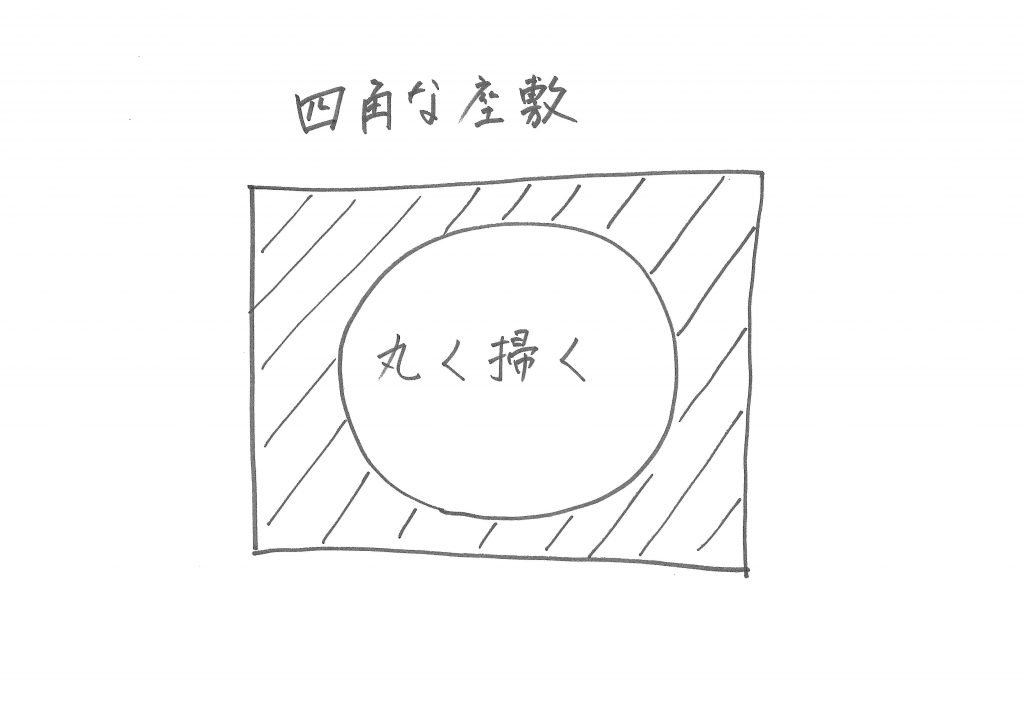

「四角な座敷を丸く掃く」の続きです。

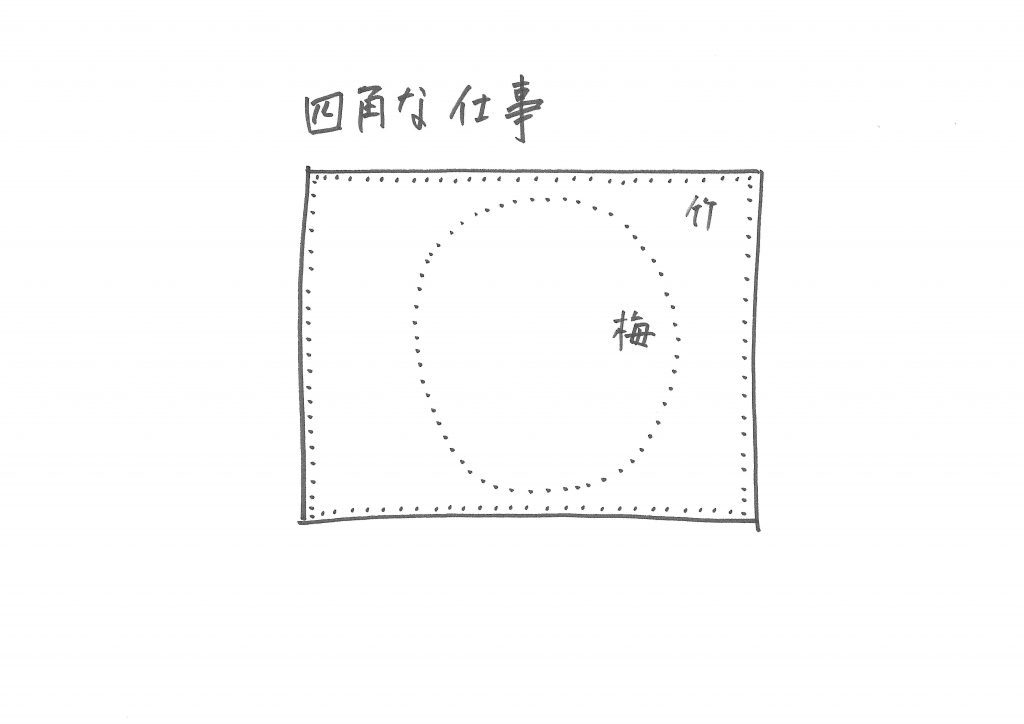

では、四角い仕事をその通りに片付ける職員(竹)が、良い職員か。

誠実に仕事に取り組む職員なのだけど、今ひとつ伸び悩む職員がいます。言われたことはきちんとやってくれるのですが。昇任させるには、何かが足りないのです。

それは、「言われたことはするけれど、言われないことはしない」「新しいことを考えない、応用動作ができない」のです。

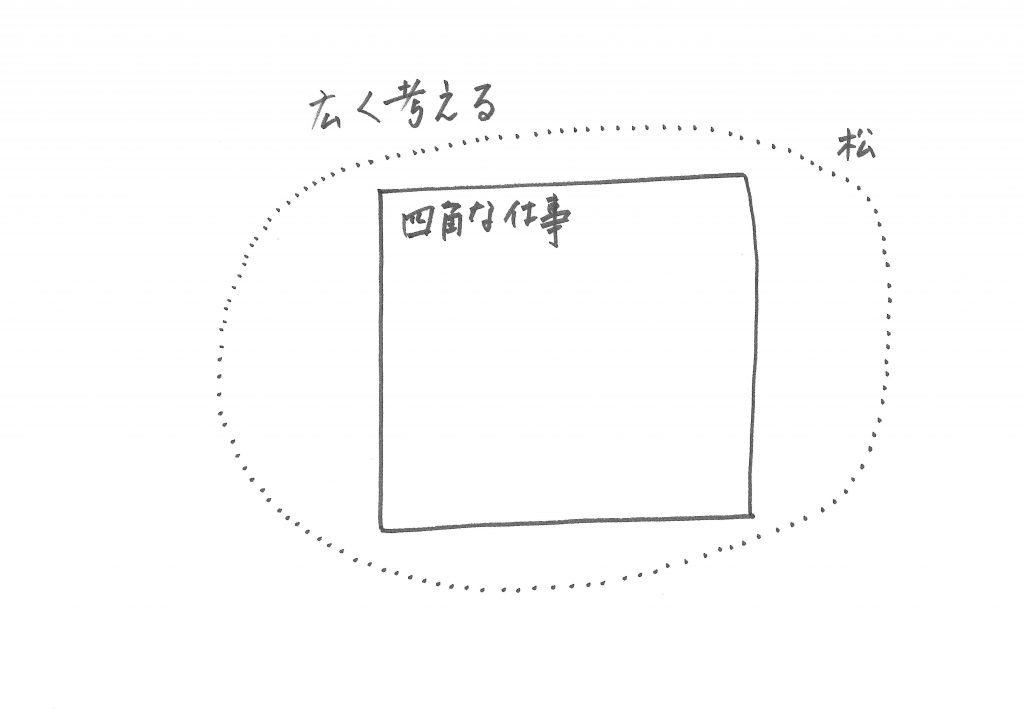

上司としては、与えている仕事を処理するだけでなく、その仕事の課題は何か、次は何をすべきかを考えてほしいのです。その仕事を、広い視野から考えることです。

それを図にすると、外の大きな丸になります。四角な仕事の外(大きな丸)を考えてほしいのです。これが、松の職員です。

時代とともに、求められるものが変わります。すると、この四角も動きます。

例えば、右に動くと予想して備えておくのが、良い職員です。しかし多くの場合、右に動くのか、下に動くのかわかりません。その際に、広い丸で考えていると、対応が容易なのです。この項続く。