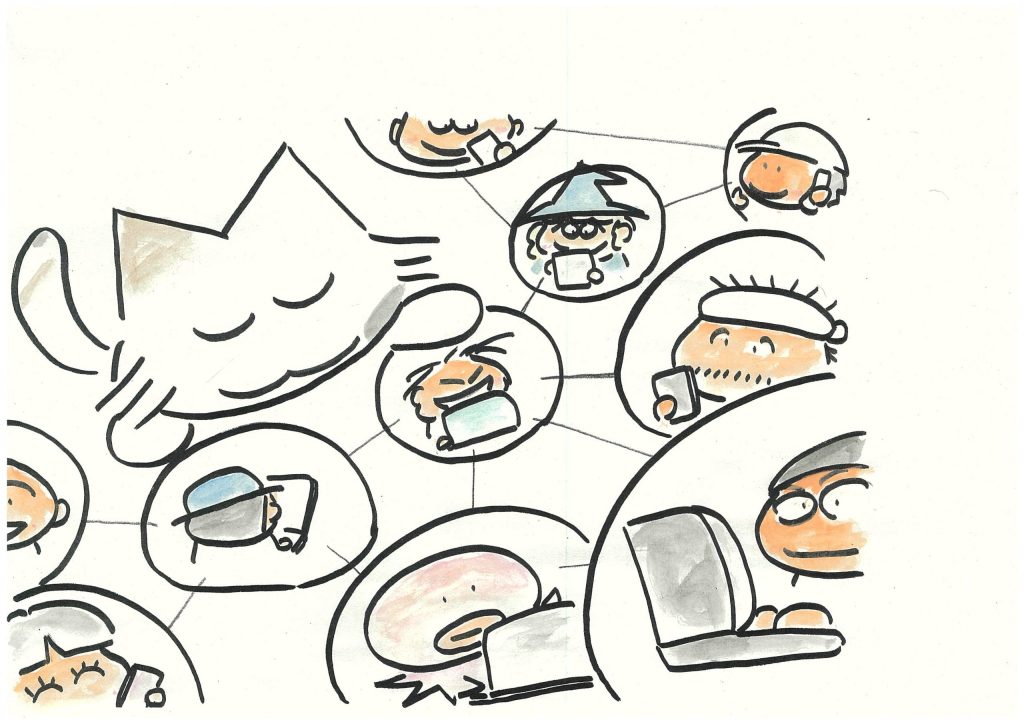

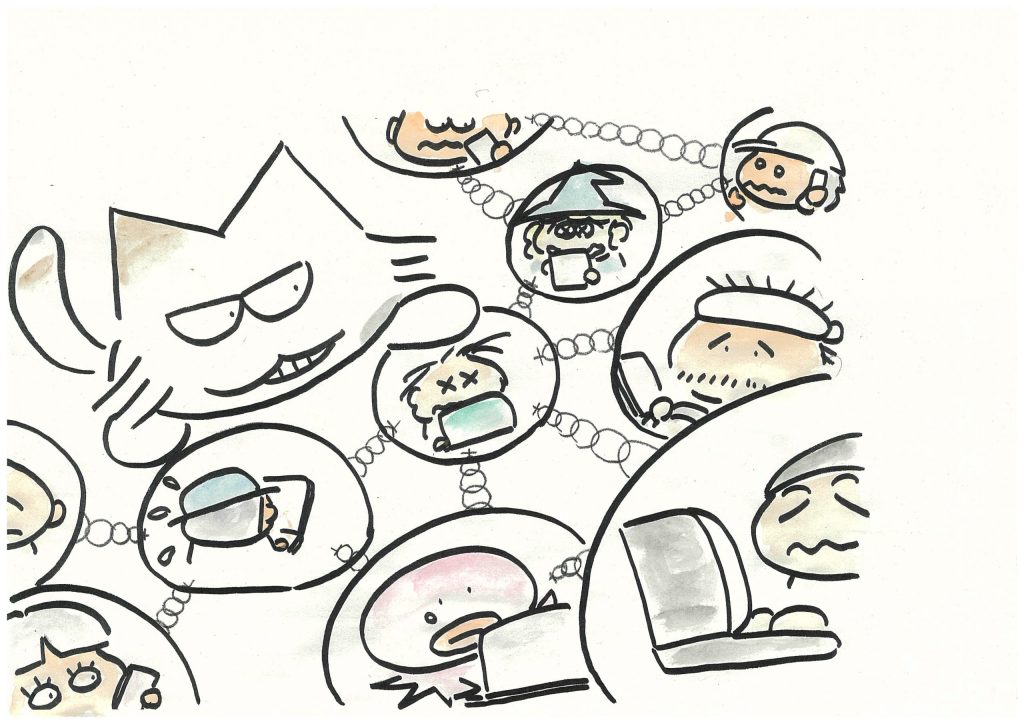

チェシャー猫(チェシャ猫。Cheshire cat)って、ご存じですか。「不思議の国のアリス」に出てくる猫です。公爵夫人の家で、アリスが出会います。木の上などから、ニヤニヤしながら見下ろしています。

ウィキペディアでは、「歯を見せたニヤニヤ笑いを常に浮かべ、人の言葉を話し、自分の身体を自由に消したり出現させたりできる不思議な性質を具えた、劇中で最も異能の存在として描かれている」と紹介されています。

肝冷斎と、「職場に入った電子機器類(ワープロ、パソコン、電子メール、エクセルやパワーポイント)は、私たちの仕事を楽にしたか」を議論していて、この猫の話になりました。

オフィスオートメーションといった言葉がありましたが、全然そのようにはなりませんでした。私の結論は、「電子機器類は肉体作業を楽にしてくれたけど、頭脳作業は何も変わらない。そして、これらは時間泥棒である」「機械を使っているようで、機械に使われている」です。この一端は、「明るい公務員講座」でも述べました。

肝冷斎は、私たちが電子機器類を使っているようで、実は機器類に使われているのではないかという状態を、チェシャー猫で表現してくれました。

電脳空間には、影の支配者「チェシャー猫」がいます。この猫は見えたり見えなかったりしながら、みんなが快適で便利になるように見守ってくれている、と思っていたんですが。彼が支配しているのは、実は以前より厳しい関係を作り出す悪意ある空間かも知れないのです。どう使っていくか考えていかないと、便利どころか機械やソフトウエアに私たちが支配されるのです。

上の絵が良いチェシャー猫、下の絵が悪いチェシャー猫です。