「四角な座敷を丸く掃く3」の続きです。

さらに脱線します。今回、四角な仕事をきちんと掃く職員を「竹」と呼んだのは、長年の疑問に思っていたことに、一つの解決を出したからです。頭の良い職員なのに、なにかが足りない職員を、たくさん見てきました。なぜだろうと、悩んでいました。

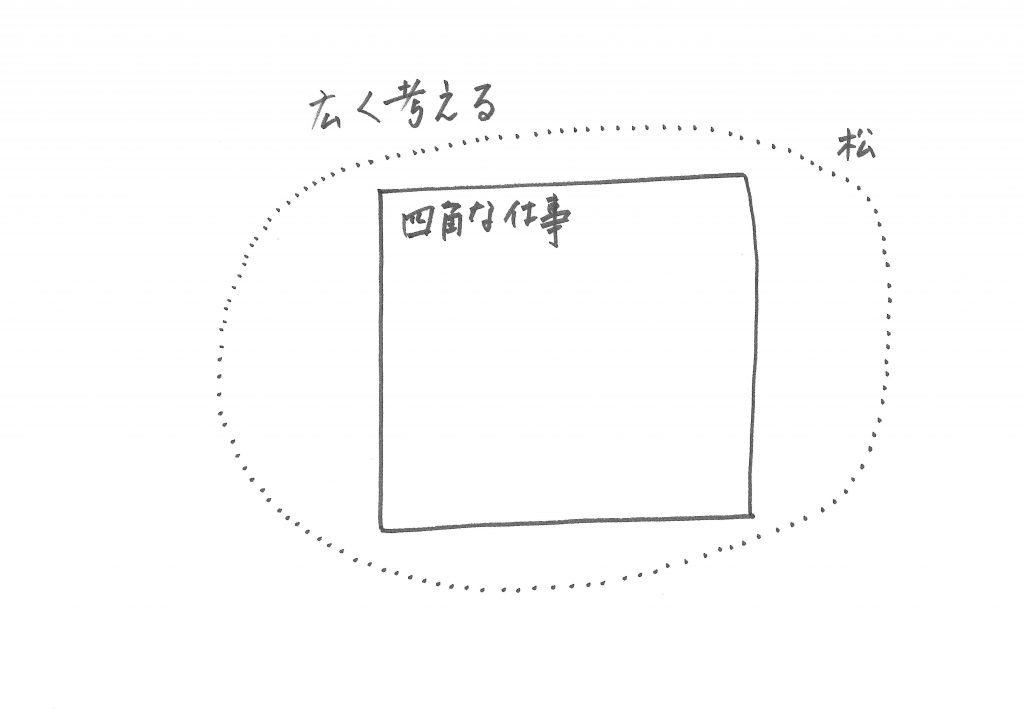

学校秀才は、与えられた問に正しく答えることに慣れています。職場の仕事がそのようなものばかりなら、彼らは「松」です。しかし、彼ら秀才に欠けている点が2つあります。

1つは、新しい課題を「私の仕事ではありません」「できません」といって、拒否するのです。

そして困ったことに、自分の所管でないことの理由やできない理由を詳細に考え、とうとうと説明してくれます。その説明を聞いていると、「ええわ、もうあんたには頼まない」と思ってしまいます。それは、彼にとって成功でしょうが、その課題をなんとかしたい私にとっては、役に立たない秀才です。

いろいろと分析をして課題を並べるけれど、実行はしない職員も同じです。評論家としては良いのでしょうが、職場では役に立ちません。

もう1つは、新しい課題に対して、素早い適切な回答を出せないのです。

頭が良いので、精緻に正解を探します。学校で正しい答えを出すことを覚えてきているので、「問題には、必ず一つの正解がある」と考えているのです。自然科学と社会科学、さらには私たちの職場の違いを、理解していません。

職場の問題は、自然科学の問題とは違います。唯一客観的な正解があるようなものではありません。利害が対立している二者の間で、どのように一つの解答を出すか。足らない予算で、事業をどのように組み立てるか。明日の議会での答弁案を、今晩中にどのように書くか・・・。

じっくり時間をかけて、正解を検討するような場ではないのです。締めきりまでに、何らかの結論を出さなければなりません。その際に、完璧主義者では、締めきりに間に合いません。