フンベツする

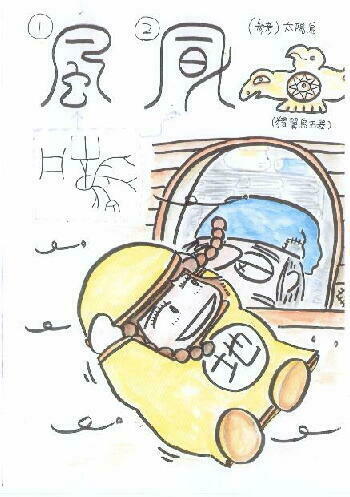

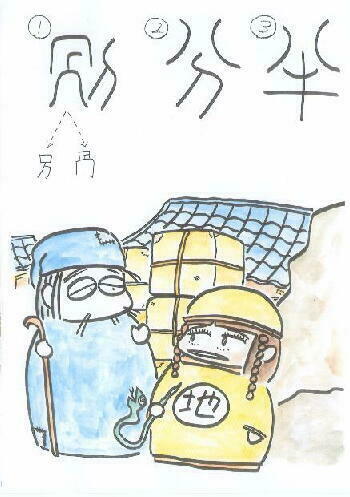

地仙ちゃんは、巣穴の前でニョロのシッポを掴んで振り回すという危険なあちょびをしていました。たまたま表に出てきた先生がびっくりして止めさせようとします。

「ち、地仙ちゃん、それはちょっと危険だよ。ニョロがチんじゃうかも知れないよ」

「ニョロはなかなかチなないの。チにそうでも時々皮を脱いで元気になっちゃうの」 と地仙ちゃんは言い訳をします。

「確かにニョロは脱皮を繰り返すので若返りの象徴ではあるけど、チんじゃったらもう生き返らないんだよ」

「ふうん、ちょうなの・・・。ところでセンセイ、ナゼ荷物をまとめているの?」

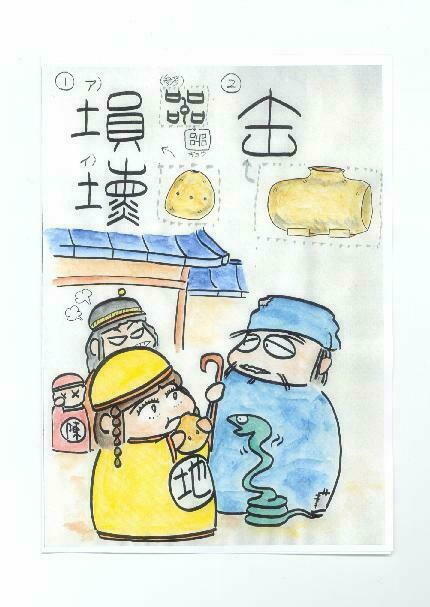

そうなのです。先生は部屋にあったモノを箱に入れて、荷造りをしているのです。

「いや、言いにくいんだけど、ちょっとお別れすることになるかも知れないんだ・・・」と先生は言いにくそうに言いました。

「「別」するの? フンベツ? お部屋の中のキタナいガラクタを捨てるのね」

「何言っているんだ、大切な骨董品や書籍ばかりだから捨てるハズないじゃないか」

先生はガラクタと言われてかなりムっとしています。すごく大切なもののようです。

「せっかくだから、少し説明しておくと、①は「別」という字。骨からニクをそぎ落す、 という意味の文字だ。それだけ聞けば料理のときの話かと思うかも知れないけど、左側は 『一部崩れたニンゲンの上半身の骨格』をさす。矢印で示したように、昔はドクロちゃん と同じ字だったんだよ。だから、ニンゲンの骨に関わる文字なんだ。右側は「刀」。

実はこの字は大昔の葬儀の方法にからんでいる。大昔はひとがチんじゃうとまずは草原とか山中とかあるいは特別な小屋などに葬り、死体を風化させて、その後、残った骨だけを他のところに移しておマツリする「複葬」という方法がとられていて、「別」はこの「複葬」で骨を移す際に骨に残った肉をごしごし落すことを示す文字なんだ。この「複葬」 という方法は、カンコクやリュウキュウでは近代まで残るし、ニホン本土でも古代には行われていた。チュウゴクでも周の時代の終わりごろの『列子』という書物に「南方の蛮風」として紹介されているが、殷の時代には黄河流域でも行っていたんだ。

さて、ニホンの古代の例などでは移骨のすんだ後は「故○○さん」ではなくて「祖霊」 という一般化された神格の中に入ってしまう。大昔のニンゲンにとって、骨と肉を別ける、という儀式は精神的にもそのひととおワカレするということだったのだよ。

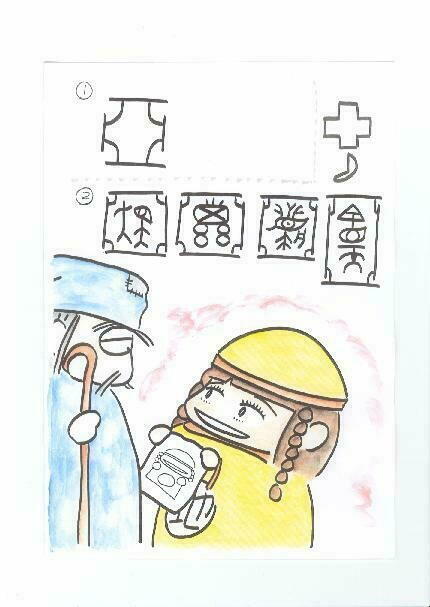

②は「分」。この字は何かを刀で割いている姿。上部の「八」は数字を意味する前は二 つに分けられたナニかを示していて、このナニか、は犠牲の肉である、という説がある。

③の「半」にも「八」が入っているが、「半」は半分にされた犠牲(牛か羊の一部と思われる)の姿の象形なので、確かに「八」は割かれた肉だろうね。でも、「別」と違って、「分」や「半」のニクはニンゲンのニクでなくてもいいみたいだ。・・・くれぐれもマネ しないように。ニョロで試してみようなんて思っちゃいけないよ」

すると、地仙ちゃんが聞きました。

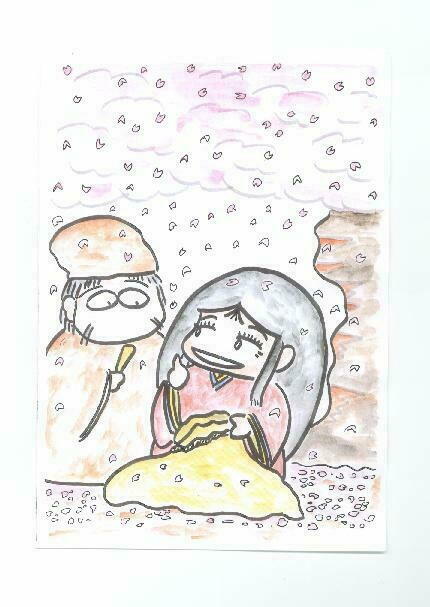

「センセイ、おワカレするかもちれないということは、チんじゃうということ?」

「いや、チんじゃうというわけではないんだけど・・・いつかはチぬけどね・・・」

地仙ちゃんは何だかぶす-っとしています。もし先生がいなくなると遊んでくれるオトナがいなくなってしまうから、困ってしまうみたいです。