ドンブリはドンブリに非ず

どーん、と青空に向けて花火が上がりました。いよいよ江南大食い大会の開始です。金陵の町の広場で行われるのです。

「えー、簡単なルールを申し上げます。今回は、ドンブリ大会です。各地区から推薦されてまいりました代表選手の方々に、ドンブリものを次々とお出ししますので、次々と食べていただきます。これ以上食べられない、という状態になったら申し出てください」

と主催者からルール説明がありました。

先生とカミナリちゃんは食堂協会のひとの紹介で来賓席に座らせてもらいました。

この来賓席からは、参加者が一望のもとに見渡せまして、食堂協会のひとによれば、いずれも江南では有名な大食いの者たちだそうです。こんなすごいメンバーをマエにして、地仙ちゃんとはいえ優勝できるのでしょうか。

先生は早速カミナリちゃんに対して解説しています。

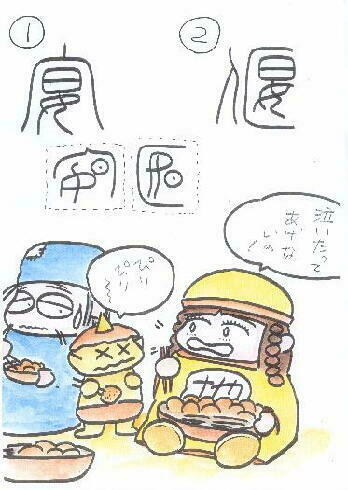

「ドンブリもの・・・がチュウゴクにあるわけではないのだが・・・。さて、ニホンでドンブリを示すのに「丼」という字を使うが、この字の古いカタチは①なんだ。

で、このモジ、要するに今では「井」と書く字なんだよ。「丼」という字はチュウゴクでは「井」の別字で、読み方は「ドン」ではなくて「セイ」「ケイ」なんだ。

ニホンでも「ドンブリ」に使われるまではひとの苗字に使い、「いのぐち」と読んだりする。

さて、「井」の字は、木で組まれた井桁の象形とされるが、「丼」の真中の点は、水ではない。これは古い時代の鉱業の実態を残す貴重なモジなんだよ。ここで井桁の真中から出てくるモノは、水ではなく、水銀の化合物だったんだ。

水銀は「丹」(タン)という。水銀は万能薬とも考えられたので、「丹」という字は今でも「万金丹」「仁丹」のようにクスリを示すのに手広く使われている。

さて、「丹」の古いカタチ(②)を見てもらうと、①の「井」とほとんど変わらないことに気づいてもらえると思う。

ところで、「井」字については、原始時代に「井田法」という土地制度があって、それを表したものだという伝統的な解釈がある。

「井田法」というのは、「井」の字の形に九等分された耕地を八家で共同で耕して、それぞれの九分の一の部分での収穫がそれぞれの家のモノになり、真中の九分の一の部分で収穫されたモノが公共のために使われるという土地制度だ。一部でそういう土地制度がなかったとも言い切れない(現時点では考古学的証拠はない)が、「井」の字がそういう土地制度を表したというのはムリだな・・・」

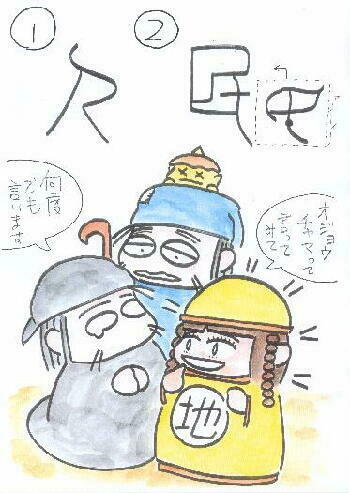

「ピリリ~・・・」

カミナリちゃんは困っています。地仙ちゃんは先生の説明がオモシロクなくても、自分の興味のあるところだけ聞いているだけなのでいいのですが、カミナリちゃんは「地仙ちゃんの居候」という身分なので、立場が弱いのです。そのため先生の説明を全部オトナしく聞いてあげないといけないので、退屈だし理解できなくて困っているようです。

「では大会の開始でありまーす」

どん、どん、と花火が鳴りまして、ドンブリもの大会の開始です。

牛丼、玉子丼、カツ丼、親子丼、他人丼、中華丼、天津丼、カレー丼などドンブリものが次々と出されてくるのです。それもどのドンブリも大盛りです。

しかしさすがは豪の者たち、次々と出されるドンブリを苦も無く平らげて行きます・・・。