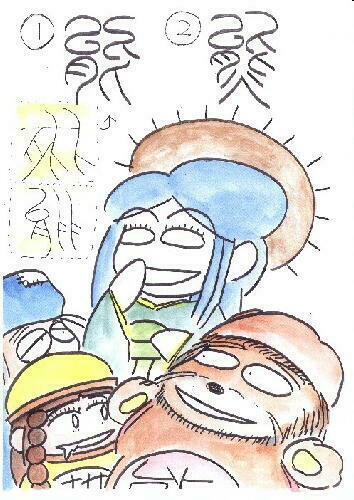

さて、今度は副賞の授与式です。

「ご承知のとおり、優勝者への副賞はチュウゴク食堂連盟のただ食い券十回分です」

これはすごい。チュウゴク中の連盟加盟料理屋さんでただ食いのできる券が十枚ももらえるのです。しかし、大会役員は続けました・・・

「・・・が、地仙さまには七回分のただ食い券を差し上げます」

どうやらただ食い券が三回分減らされるようですよ。

「どうゆうコトなの? どうちて三回分もらえないの? リフジンなのっ!」

もちろん、地仙ちゃんは大反対です。なにしろクイモノのことですので、回りの目など気にしていられません。大会役員に抗議しました。

「えーとですね、あの、地仙さまはですね、最後に貴重なドンブリをかじってしまったので、その分の弁償として三回分を差し引かせていただいたのです・・・」と大会役員に説明されてもオサまりませんでして、ぶすーと膨れました。

「おほほ、フグみたいになりましてわいな」と碧霞元君は大喜びです。

「はあ、フグですか。「フグは海のサカナじゃないか。なぜ「河の豚」と書くのか」と怒るひともいるかも知れませんので解説しておきます。「本草綱目」によれば「フグは淮河、長江、その他の河や海どこにでもいる。呉・越の地方にはタイヘン多い」と書かれていまして、長江の下流域から福建地方にかけてフグだらけで、淡水でもたくさんとれたのです。なぜ河の「ブタ」かというと、その肉が美味でブタのようであるからだそうです。

なお、「江豚・海豚」と書かれるイルカは長江や海にいて、ブタのようにぶうぶう鳴くので「豚」と言う、とのことですね。

ところでフグといえば、蘇東坡がその美味を褒めて「一死に値す」と言っていますように、おいしいけど猛毒があるので有名です。

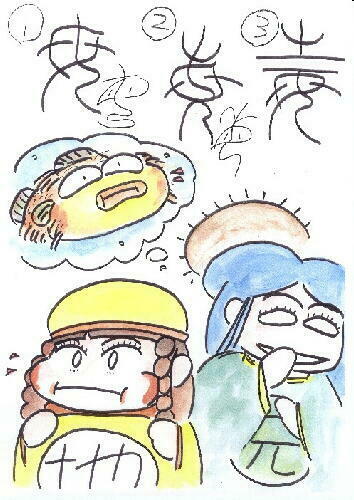

この「毒」というのは女性に関わる字なのでして、①「母」が字に入っていますね。「母」というのは、「立派な女性」という意味の文字でして、その一族の祭祀をつかさどるオンナ司祭ともなります。

オンナ司祭として、普通の髪飾りをつけているときは②の「毎」になり、さらにたくさん髪飾りをつけると③「毒」になるわけです。女司祭さまが飾りをつけて神さまのマエにかしづくときの姿が「毎」(もともとは「敏(さと)い」という意味です)、飾りすぎた姿が「毒」ということでして、「濃厚」とか「~過ぎる」という意味で使われていました。

その後、毒草を表す「トク」という字(クサカンムリに「副」)の代わりに使われる(いわゆる「仮借」)ようになりまして、「毒薬」の「毒」の意味になったのです。

なお、「毒」の日本語の訓のひとつに「ぶす」という読み方がありますが・・・」

「なんじゃと? ブス、とはなんじゃわいな」

「ぶす」というコトバを聞きますと、今度は碧霞元君がぶすーと膨らみました。

「あ、いや、あの、その、これはオンナの飾ったのが「ブス」という意味ではなくて、猛毒を持つ毒草「フシ」(附子)に「毒」の字をあてたからと言おうとしたので・・・」と先生はおろおろしています。(なお、女性のブスの語源は「附子のように毒がある」説のほか、江戸時代に、長崎に来たチュウゴク人が女性の品定めをする際、不合格という意味で「不是」(プウシィ)と言ったからだ、という説もあります。念のため)