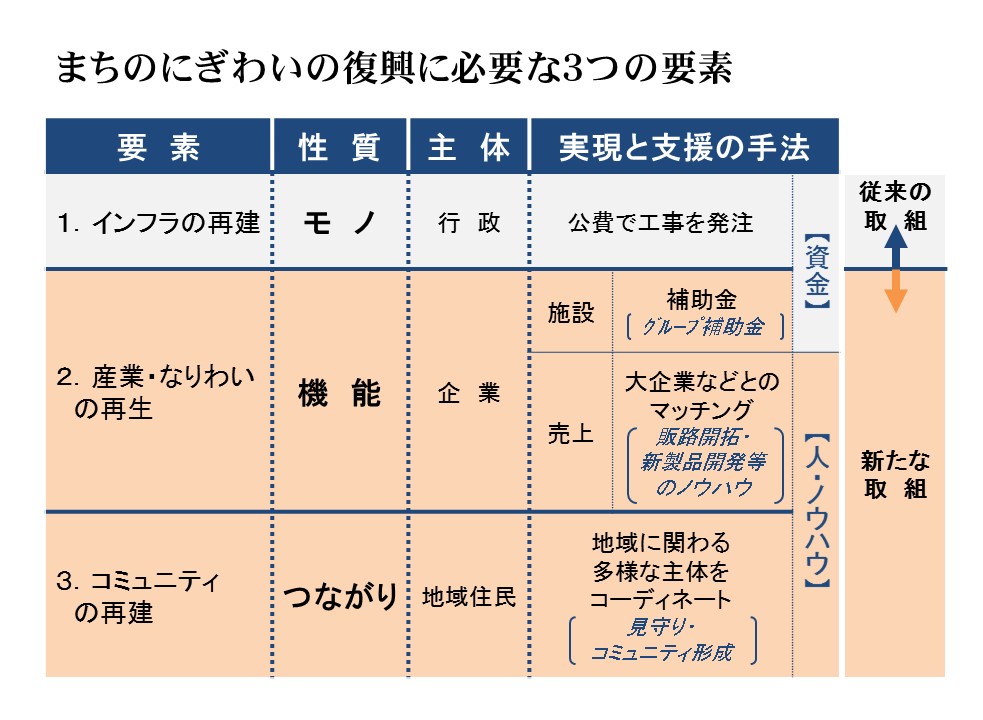

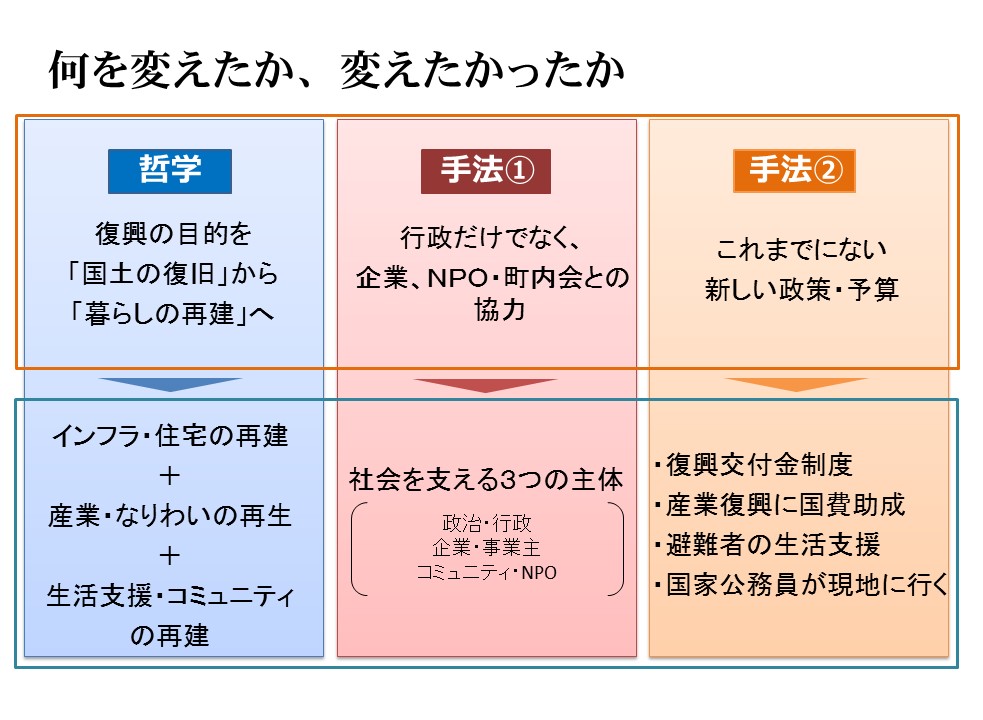

東日本大震災の被災者支援や復興に際して、これまでにない政策をつくり、またこれまでにない手法を生みました。

一言でいうと、「国土の復旧から暮らしの再建へ」です。そして、政策が広がったことで、それを実現する主体も、手法も広がりました。公共を支える3つの主体の協働です。

拙著『復興が日本を変える』に詳しく書きました。わかりやすく図表にしたので、ここに載せておきます。(2016年7月31日)

カテゴリーアーカイブ:行政機構

復興がつくった新しい行政

拙著「復興が日本を変える」で、復興の哲学や手法を変えたことを論じました。講演会などで使っている図表を、このホームページに貼り付けました。「復興がつくった新しい行政」

技術的にうまく行かなかったのですが、復興庁職員の協力で貼り付けに成功しました。Hさん、E君、ありがとう。

復興庁は何を変えたか

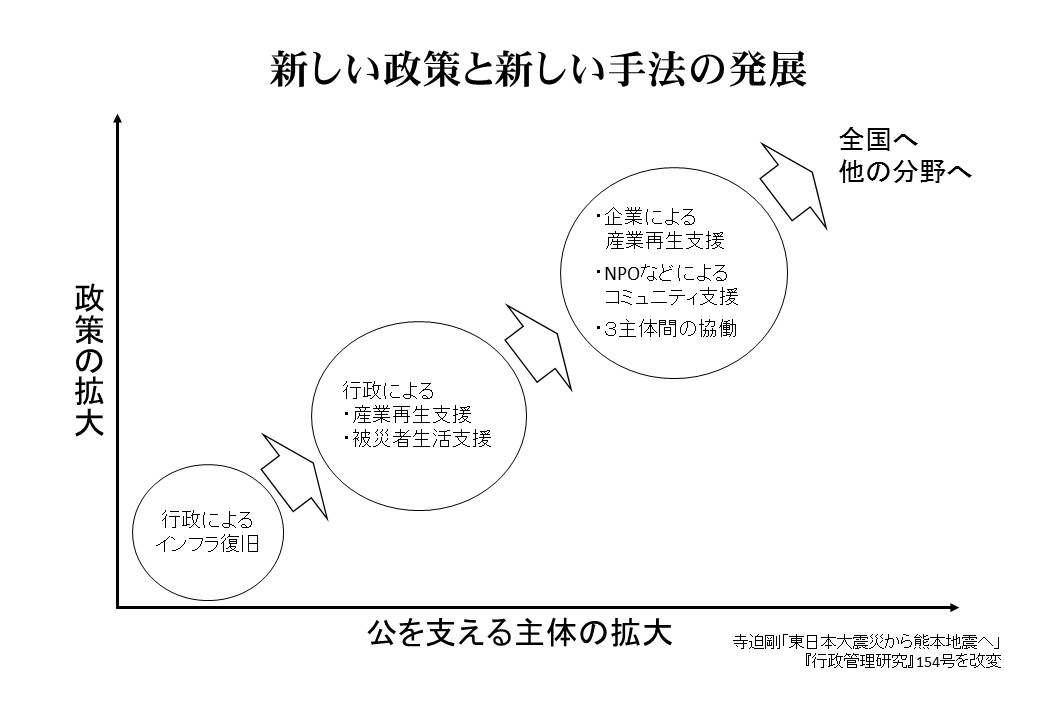

季刊『行政管理研究』2016年6月号(行政管理研究センター)に、寺迫剛さんが、「東日本大震災から熊本地震へー復興・創生期間1年目の復興庁」を書いてくださいました。

復興庁が大震災からの復興に際し、新たに取り組んだことを、適確に整理してあります。「セクター間協働の拡大」を横軸とし、「政策範囲の拡大」を縦軸とする図を示し、次のように書かれています。

「・・・復興庁の新たな取り組みは、行政単独ではなく他セクターのアクターと協働し(横軸方向)、インフラ復旧だけではなくコミュニティ再建等の人々の暮らしの再生(縦軸方向)にも拡大している。ここで指摘しておくべきこととして、図の縦軸方向と横軸方向それぞれへ拡大は不可分の関係にあったということである。なぜなら、図の横軸で示したとおり、官共私三元論を標榜してNGO 等の非営利セクターや私企業との協働関係を構築・拡大したからこそ、コミュニティに暮らす人々との信頼関係を築き、事業者の視点に立った産業再生支援の枠組みを構築できたからである・・・」

また、別図では、この新型行政が被災地に限らず、地域振興策として全国へと拡大展開することが、示されています。

行政研究者が見た、復興庁の新たな取り組みの分析と評価です。ご関心ある方は、お読みください。

地域福祉の現場は行政のフロンティア

今日は、日本介護経営学会に呼ばれて、シンポジウムに登壇してきました。私は知りませんでしたが、介護の実務家や研究者の学会です。会場は満員でした。

被災地では、高齢者などのケアのため、さまざまな試みが取り組まれました。阪神淡路大震災を教訓に、介護ステーションをつくり、相談員が巡回してと。それ以外にも、地域包括ケアの試行なども。地域福祉の「実験場」だったのです。これまでの経験は、この学会が協力した、小笠原浩一・栃本一三郎編著「災害復興からの介護システム・イノベーション」(2016年、ミネルヴァ書房)にまとめられています。関係者の方には、お薦めです。

私の役割は基調講演でしたが、その後のシンポジウムが勉強になりました。旧知の長純一先生、池田昌弘さんたちから、包括ケアや現在の福祉サービスから漏れ落ちている人たちへの支援現場での課題が、報告されました。現場で活動している人たちの発言は重いですね。実践家の苦悩、といったら良いのでしょうか。「無認可」「認可外」に、次なる課題が存在しています。これまでの医療福祉サービスが、医療、介護、児童、障害者というように対象者別にサービスを拡充してきました。それでも、隙間が残されています。生々しい事例を聞かせてもらいました。

また、個別サービスが、地域での助け合いを壊しているという逆効果も。農業や漁業が忙しい時期に、デイケアに来ている高齢者が、そちらの作業のアルバイトに行くという話がありました。高齢者は行くところを求めているのです。

行政によるサービスの限界が見えてきました。地域で、ともに支え合う場や方法を、生かさなければなりません。しかし、自治体にも国にも、そのような専門家はおらず、部署もありません。新しい行政手法、公共政策が必要です。

「日本の行政課題は、外国から輸入するのではなく、国内の現場で生まれている」という私の主張が、まさに実証されている分野です。さてこれらの課題を、研究者、自治体、国が、どのように吸い上げて解決するか。異業種の方との意見交換は、勉強になります。

政策の検証

キャノングローバル戦略研究所のサイトに、岡崎哲二と星岳雄さんによる、「政府のイノベーション政策はなぜ失敗続きだったか-第2回 成果を検証する厳密な政策評価が必要だ」(日経ビジネスオンライン2015年10月26日掲載)が載っています。

筆者の主張は読んでいただくとして、ここで取り上げたのは「政策の検証の必要性」についてです。

・・・本稿では、いままでの日本におけるイノベーション政策の主なものを振り返る。特に問題とするのは、30年以上にわたるイノベーション政策の効果が、必ずしも明らかではないことである。日本経済の長期停滞状態を払拭するような、イノベーションに基づく経済成長のシステムはいまだ確立されておらず、現在進行中のアベノミクスにおいてもイノベーション政策が大きな課題になっている・・・

・・・ナショナル・プロジェクトなどの研究開発投資支援策の効果については、参加者の自己評価を超えた客観的効果に関する研究は見当たらない。企業促進政策も、厳密な政策評価がなされたものはなく、そもそも政策によって提供された優遇措置の利用実績が低調なものも多い。

政策の効果を厳密に確かめることなく、同じような政策が主に名前だけを変えて繰り返し実施されてきた。例えば、リスク・キャピタルの供給を目的に、日本政策投資銀行や商工中金といった公的金融機関を使った数々の試みが行われてきたが、それらの政府系機関によるリスク・キャピタルの供給実績は不十分であったと言わざるを得ない・・・

・・・このように、政策の効果は、その政策がなかった場合に起こったであろう状態と比べることによって、評価されなければならない。これは一見難しいと思われるかもしれないが、そのための手法はここ20年ほどの間に飛躍的に進歩した。

日本のイノベーション政策に欠けていたのはこの種の厳密な政策評価である。日本政府は早くからイノベーション型経済の発展を促す上で政策が重要と気づいており、多くの政策を試みてきた。

しかし、厳密な政策評価を伴わなかったので、どのようなイノベーション政策が効果的なのかはいまだ明らかではない。アベノミクスのもと、政府は再度数多くのイノベーション政策を試そうとしている。今度こそ、厳密な政策評価を行ない、そこから学び、政策を調整していくことが肝要である・・・

第1回、第3回。

イノベーション政策に限らず、政府が行った政策について、より客観的かつ長期的視野に立った評価が必要です。毎年の事業や予算を評価するのではなく、例えばその省・局の10年程度の評価です。各役所は「これをします」「これをしました」という表明は多いのですが、その結果を検証することは、十分に行われていないようです。