12月21日の読売新聞が、日米共同の世論調査結果を載せていました。詳しくは本文を読んでもらうとして、ここでは公共機関や組織に対する信頼度を紹介します。

日本では、信頼の高い者から並べると、自衛隊72%、病院67%、裁判所65%、警察・検察57%、新聞54%、地方自治体47%、首相46%・・・です。中央省庁は31%と低く、自治体の方が高くなっています。喜んで良いことやら、悪いのやら。

国会は28%、大企業31%、労働組合37%です。新聞が54%に比べ、テレビは37%でしかありません。

ちなみに、アメリカでは、軍隊91%、病院80%、教会73%、警察・検察72%、学校65%、地方自治体63%、裁判所61%・・です。

大統領が47%、連邦省庁は42%、連邦議会は33%です。両国とも議会は低いですね。

「行政機構」カテゴリーアーカイブ

行政-行政機構

国際化する行政

日経新聞10月10日の「金融用語なぜ? カタカナ連発」から。

・・・金融庁が一般になじみの薄いカタカナ言葉を金融行政で多用している。フィデューシャリー・デューティーやスチュワードシップ・コードなどが代表例だ。あえて難解なカタカナ言葉を使う理由を探った・・・

・・・これまで国会議員に説明する機会が多い霞が関では、カタカナ言葉を使わずにかみ砕いて表現するのが常道だった。最近になって金融庁があえてカタカナ言葉を多用し始めた背景には、東京市場の構造変化がある。東京証券取引所第1部の売買金額をみると、2006年時点で海外投資家の比率は58%だったが、直近の今年9月時点では73%に上り、全体の4分の3に迫る勢いだ・・・

・・・長引くデフレで株式市場などでは国内投資家が投資をためらい、海外投資家の存在感が高まっている。かつて護送船団と呼ばれ、官民一枚岩で進められた金融行政も今は昔。金融庁のホームページで「講演等」の項目を開くと、森長官らの講演録はほとんどが英文で掲載されている・・・

文中に出てくる「金融庁の講演等」のホームページ。考えてみれば、当たり前のことですよね。日本人だけを相手に仕事をしているわけではないのですから。復興庁でも、海外の方に理解してもらえるように、英語のホームページを作り、わかりやすい資料を載せています。(2016年10月17日)

かつての業界行政

10月10日の朝日新聞「証言そのとき」斉藤惇さん(元野村證券)の「市場の時代道半ば11 金融制度論深まらず」から。

・・・87年、金融制度調査会(金制調)の制度問題研究会が報告書をまとめ、業態別規制の問題を提起した。銀証制度改革の論争が始まる。

当時、野村証券の債券や株式の担当役員だった。新商品の認可を得るため大蔵省によく出入りしていた。銀行、証券両局で金制調と証券取引審議会が毎週のように開かれていた。銀行側が証券を兼営するユニバーサルバンクを志向、証券側が反発する構図だった。証券局で用事を終え廊下を歩いていると、旧知の銀行局課長から「また何か入れ知恵にきたでしょう」と声をかけられる。証券局の担当者には「向こうは何を話していた?」と聞かれた。

なんだこれはと。同じ階なのに、縦割りで所管の業界や局の権限を守るのにきゅうきゅうとしていた。

制度改革の一番の狙いは、長期信用銀行の行き場所を作ることだと証券業界の人間には見えた。

産業資金を供給してきた長信銀だが、都市銀行が企業向けの中長期融資に進出し居場所がなくなっていた。金融債で資金を集め長期で融資するやり方も金利変動リスクをもろに受けるようになった。国債の発行量で金融債の金利が左右され、調達コストが安定しない。以前は考えられなかった先に貸したり金融債を買ってもらったりしていた。

銀行局は追い込まれた長信銀の生き残る道を証券業務にと考えたと思う。なかでも日本興業銀行は、業界をまとめ役所と一体で動く銀行行政のパートナーだった。だからとにかく守りたかったのだろう。だが証券業界は危機感が強かった・・・(2016年10月13日)

復興がつくった新しい行政

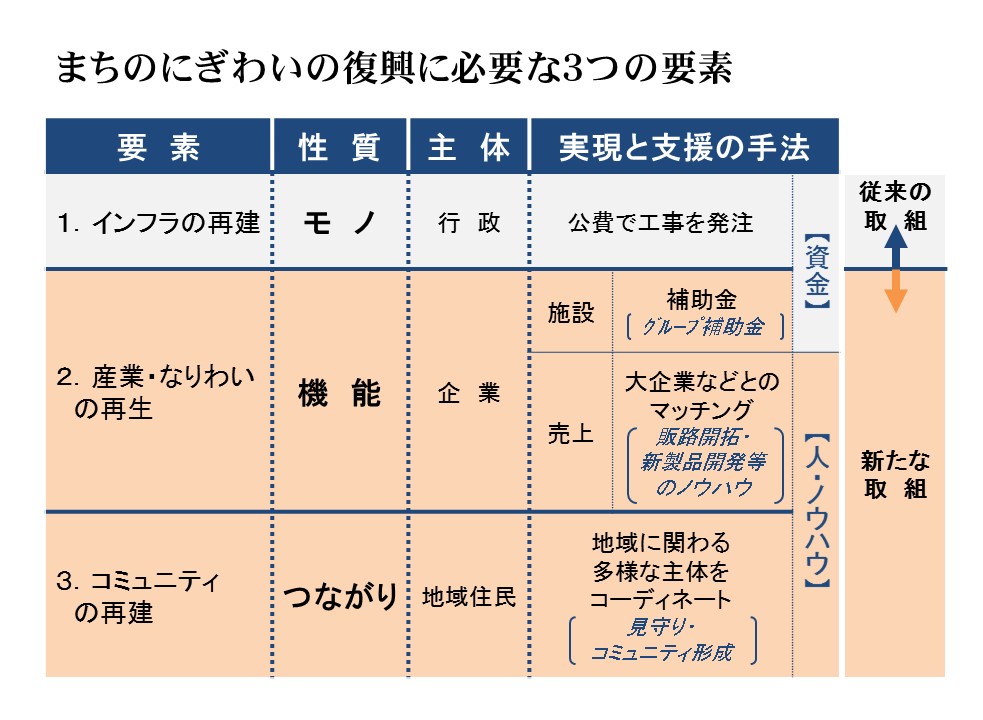

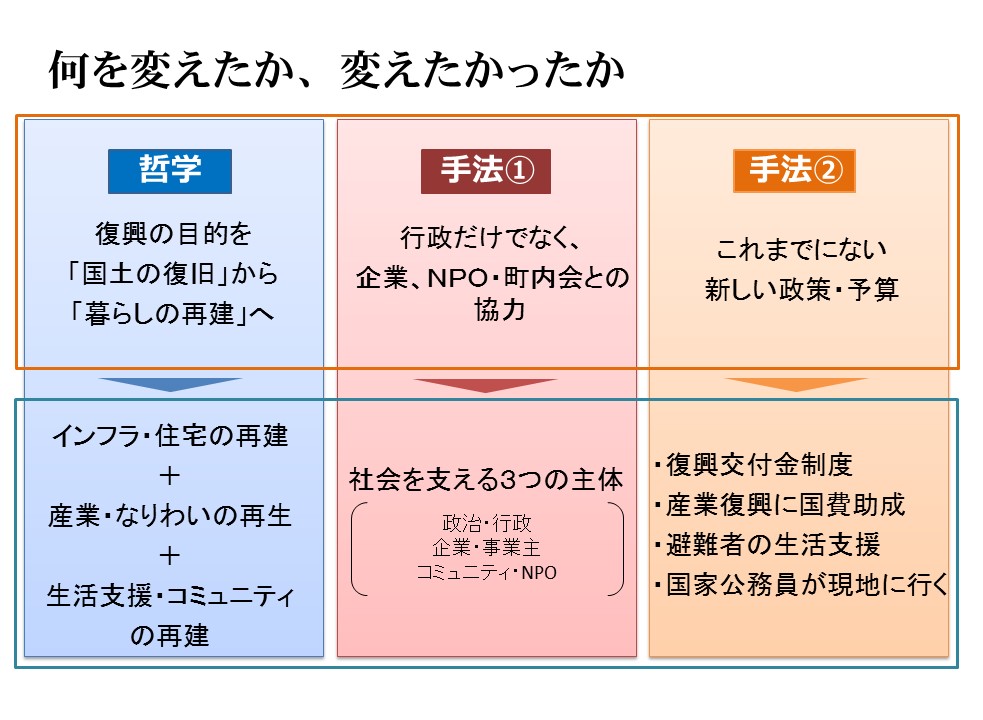

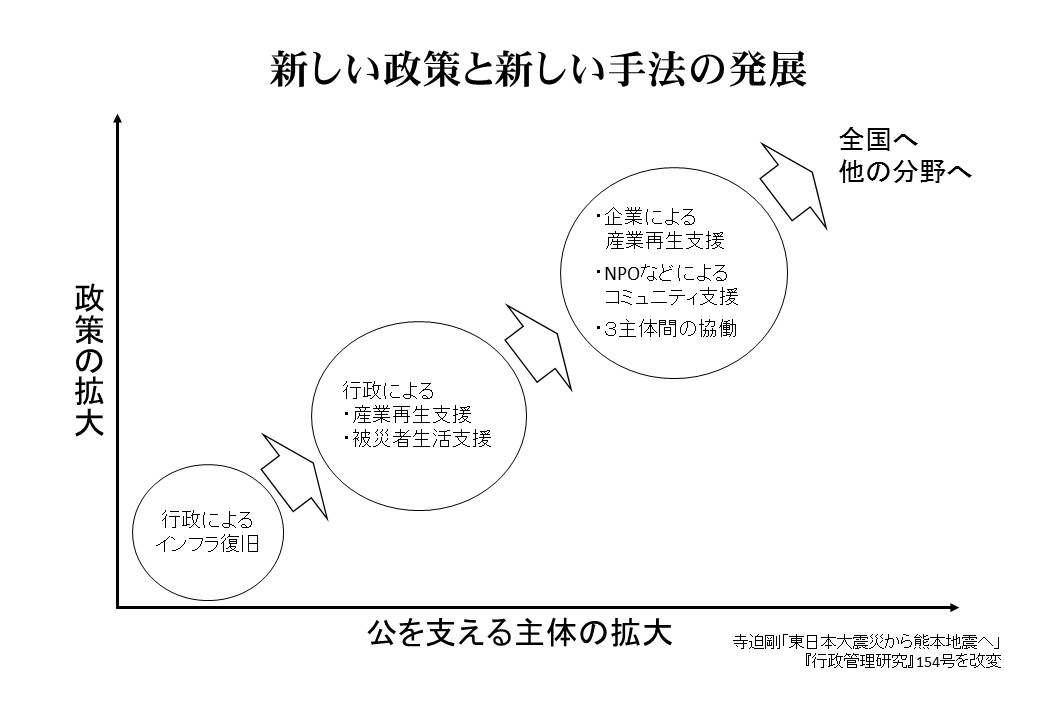

東日本大震災の被災者支援や復興に際して、これまでにない政策をつくり、またこれまでにない手法を生みました。

一言でいうと、「国土の復旧から暮らしの再建へ」です。そして、政策が広がったことで、それを実現する主体も、手法も広がりました。公共を支える3つの主体の協働です。

拙著『復興が日本を変える』に詳しく書きました。わかりやすく図表にしたので、ここに載せておきます。(2016年7月31日)

復興がつくった新しい行政

拙著「復興が日本を変える」で、復興の哲学や手法を変えたことを論じました。講演会などで使っている図表を、このホームページに貼り付けました。「復興がつくった新しい行政」

技術的にうまく行かなかったのですが、復興庁職員の協力で貼り付けに成功しました。Hさん、E君、ありがとう。