Ⅱ 行政の分類(政府機能の目的別分類)

これまでの行革議論は、行政の手法についての議論、行政の役割についての議論などが、混在しているようです。すると、行革の分類のためには、行政の役割の分類までさかのぼる必要がありました。また、役割の分類、手法の分類、過程の分類も必要になりました。いろんな方が、行政の分類を試みておられます。私は、それらの分類が、今一つしっくり来ませんでした。今回、行革を分類する過程で、一つの結果にたどり着きました。それも合わせて、載せておきます。(2007年2月19日)

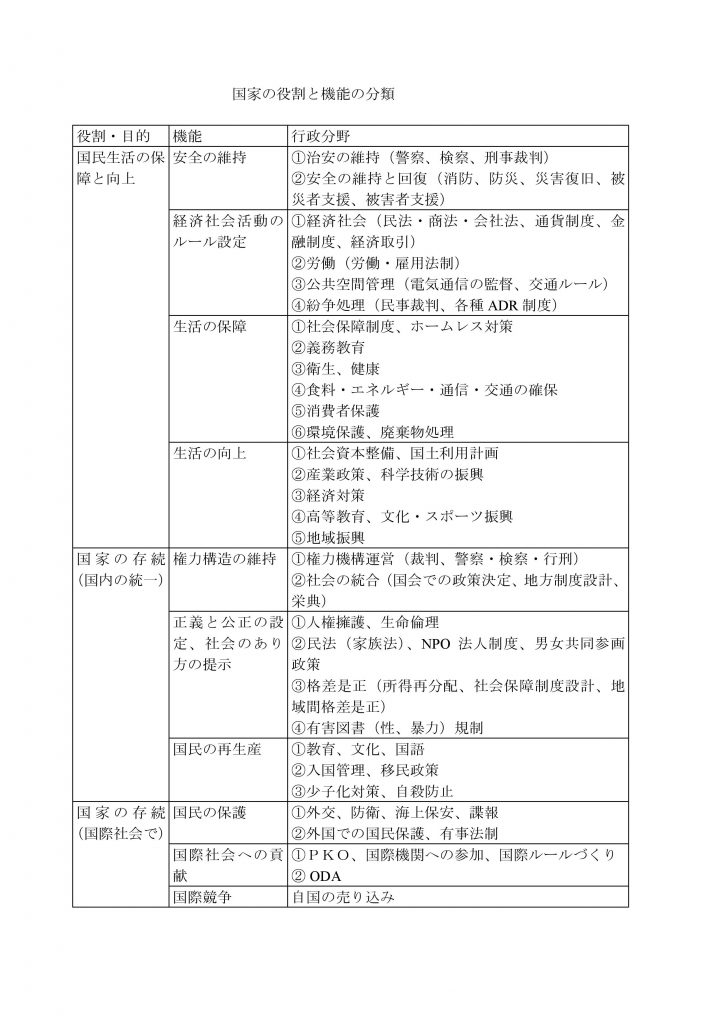

連載「行政構造改革」を書く過程で、政府の役割の分類を、整理し直しました。それが下の表です。

ここでは行政サービスに限らず、国会や裁判所が果たしている機能も含めて考えます。私の分類では、個人の自由を出発点とします。そして、国民が豊かな生活を送ることができるようにすることを、国家の第一の役割と考えます。国家は、国民が必要のためにつくった装置です。そのための機能を、安全の維持、活動ルールの設定、生活の保障、生活の向上と、4つに分類します。

もう一つの視点は、国家の存続です。国際社会で国家が存続していくために、諸外国から自国を守るとともに、国内の統一を維持しなければなりません。

この役割の順に、機能とそこに含まれる行政活動を見ていきます。表中、行政分野の項目に粗密があるのは、ご容赦ください。(2008年6月29日)ホームページの移行の際にうまく移植できませんでした。再度貼り付けました(20019年6月26日)

参考

1 政治の役割については「新地方自治入門」p295

2 橋本内閣の行政改革会議「最終報告」(1997年12月)では、国家機能論について、橋本総理による国家機能の四分類(国家の存続、国富の確保・拡大 、国民生活の保障・向上、教育や国民文化の継承・醸成)を示しています。

Ⅲ 行政による実現過程の分類

次に、行政が政策を実現する過程での、手法や過程を分類しておきます。

1 手法の分類

(1)ルールの設定

(2)誘導

(3)助成

(4)提供

(5)規制

参考 「新地方自治入門」p237。その記述に、ルールの設定を加えました。

2 過程の分類

(1)企画

(2)実施

(3)評価

参考 行政改革会議「最終報告」では、新たな中央省庁の在り方の基本的な考え方として、「政策の企画立案機能と実施機能の分離」を挙げています。

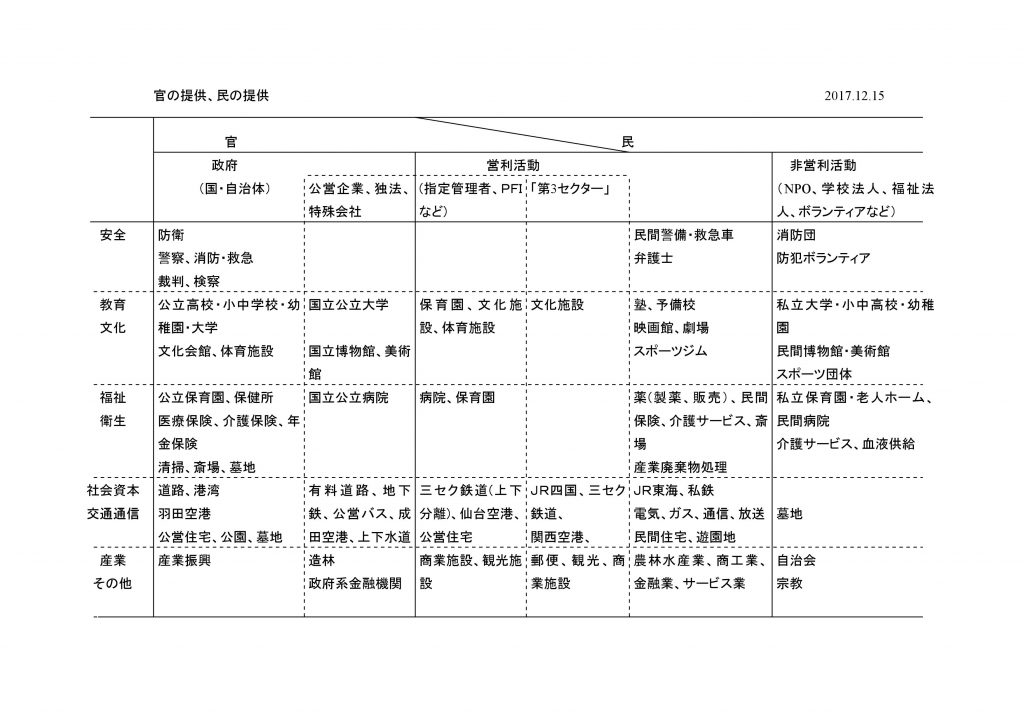

3 サービス提供の3つの主体

行政改革の際に、民営化や民間委託などが議論になります。その前に、公共サービスは誰が提供するのかについて、昔から疑問を持ちつつ考えていました。

基本的サービスである教育でも、私学が重要な役割を担っています。保育園もです。命にかかわる医療については、健康保険は官がやっていますが(民間保険の上乗せもあります)、病院は国立・公立だけでなく、民間病院も多いです。羽田空港は国、成田空港は特殊会社、関西空港は第3セクターです。国鉄がJRになり、電電公社がNTTになると、サービスの性格が変わるのか。そんなことはありません。自動車損害賠償責任保険は、自動車を持つと入らなければなりませんが、民間損保会社の商品です。

慶応大学の授業で、地方自治体の直営、公営企業、公社、地方独立行政法人、地方自治体出資の第3セクターなどの説明をするのに際し、サービスと提供主体を表にしました。これを見ると、同じサービスやよく似たサービスを、官、民、共が提供していることがわかります。「公共サービス」という概念が、提供主体では区別できないことがわかります。

なおこの表では、民間委託は書き込んでありません。(2010年12月12日)

加筆して載せました。(2019年6月26日)