連載「公共を創る 新たな行政の役割」の第147回「「新しい行政手法」─その特徴と課題」 が、発行されました。

日本は経済成長に大きく成功し貧困を克服したのですが、成熟社会に入って新たな不安が生まれました。豊かさや便利さが自由をもたらしましたが、孤独を生みました。貧しく助け合って生きていた時代の通念や仕組みが、豊かで自由な暮らし方とズレを生んだことで、安全網が機能しなくなりました。「貧しさの解消」という課題に対しては、「モノとサービスの提供」が有効で、そのための政策が大きな成果を上げました。しかし、新しい国民の不安については認知が遅れ、取り組みも始まったばかりです。

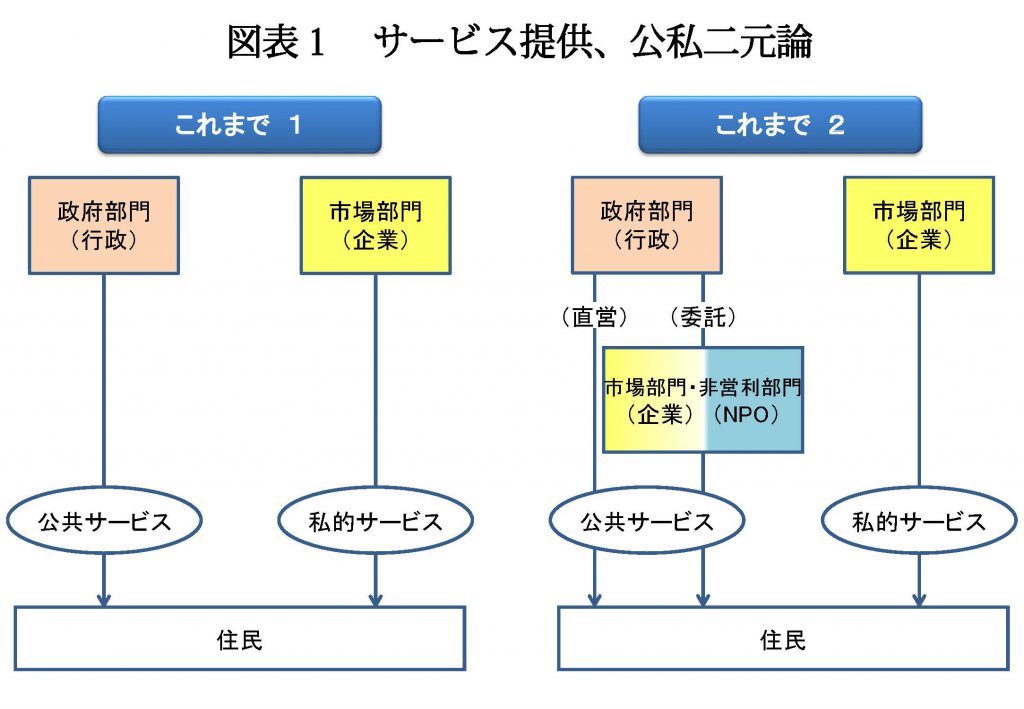

新しい手法は、次のような点で、これまでの行政手法とは異なります。

・社会には、さまざまな困難を持った人がいることの認識

・視点を変える必要性

・組織でなく個人への支援が必要

・困難を抱えた人への支援

・行政の限界