忘れることは、困りますよね。物をどこに置いたかや、人の名前が出てこなかったり、やろうと思っていたことを忘れたり。ところが、忘れることがないと、人生はもっと困ったことになりそうです。

うまくいかないこと、悲しいことがあったら、気分が晴れません。頭の中を大きく占めたり、頭の隅に残ってしまいます。でも、たいがいのことは、そのうちに忘れてしまいます。もし、これらを忘れることがなかったら、大変なことになります。もちろん、大きな失敗や出来事で、なかなか忘れることができないこともありますが。

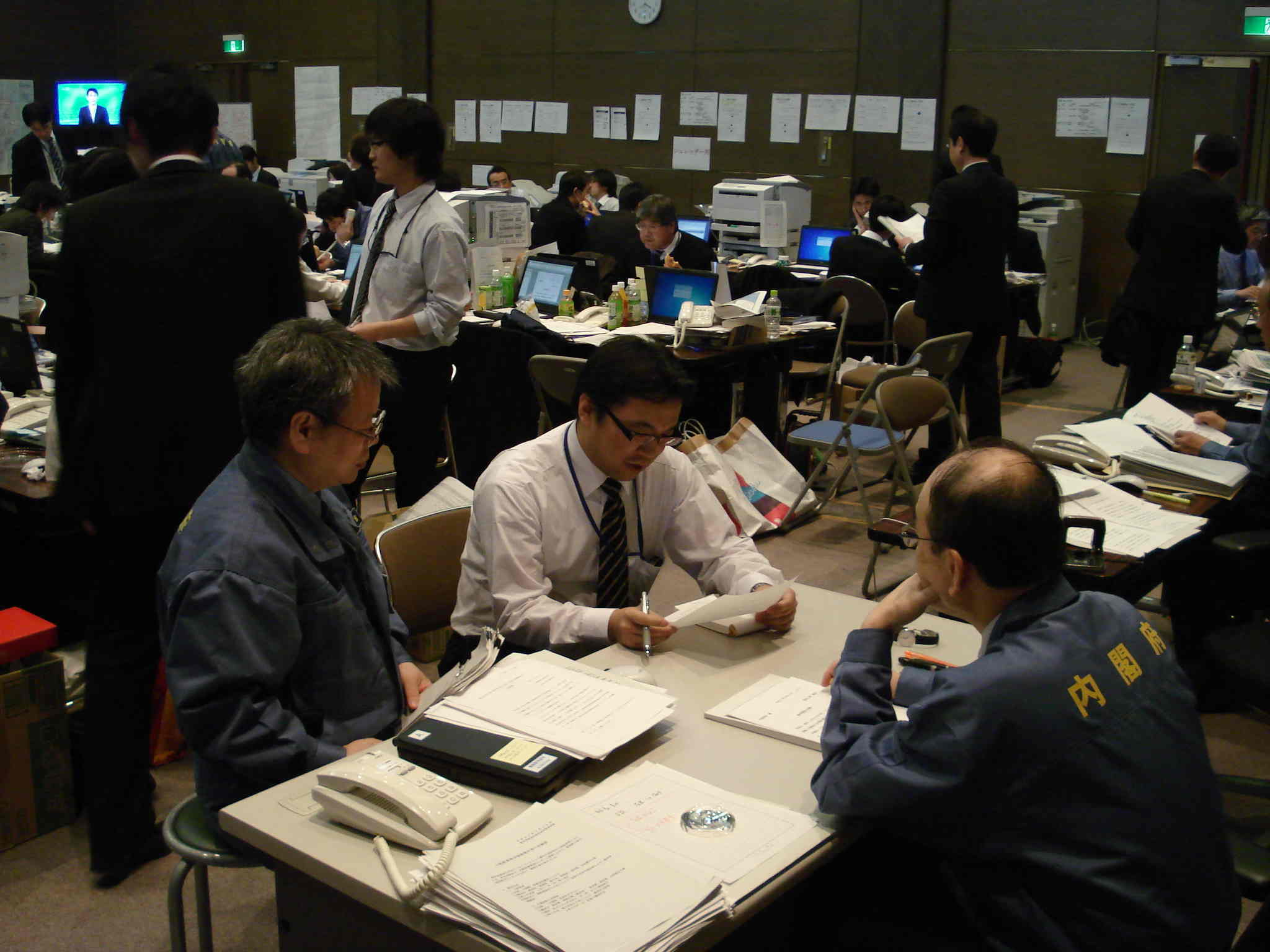

それら嫌なことを忘れるのは、ほかの案件に頭がいってしまうからだと思います。別のことをしてそれに集中する、せざるを得ないと、嫌なことを思い出している暇が無いのです。

人間の頭の容量には限界があり、与えられた時間は一定です。すると、主たる案件に占領されると、ほかの案件はおろそかになります。

「気が紛れる」という表現があります。

じっとしていたり、布団の中にいると、その嫌なことが、頭に浮かびます。そこで、外出したり、運動をすることで、気が紛れるのです。

外部刺激と体を動かすことが、効果的なのでしょう。お酒を飲んだり、カラオケや、運動で発散させることもあります。まあ、そうしているうちに、だんだんと「しかたないなあ、終わったことだから忘れよう」となるのでしょう。本を読んだりすることでは、嫌なことが思い出されて、読書に集中できないことがあります。この項続く。