朝日新聞取材班著『8がけ社会 消える労働者 朽ちるインフラ』(2024年、朝日新書)が出版されました。朝日新聞に連載された記事を、書籍にしたものです。

本の趣旨は、「2040年に1200万人の労働力が足りなくなる。迫り来る超人口減少社会とどう向き合うか」です。

第3部が能登半島地震で、その最後に、私のインタビューが載っています。「中心集落や市街地への移転、集約化を考えざるをえない」。

5月24日の朝日新聞オピニオン欄「交論 人口減時代の防災・復興」に載った発言の再録です。

朝日新聞取材班著『8がけ社会 消える労働者 朽ちるインフラ』(2024年、朝日新書)が出版されました。朝日新聞に連載された記事を、書籍にしたものです。

本の趣旨は、「2040年に1200万人の労働力が足りなくなる。迫り来る超人口減少社会とどう向き合うか」です。

第3部が能登半島地震で、その最後に、私のインタビューが載っています。「中心集落や市街地への移転、集約化を考えざるをえない」。

5月24日の朝日新聞オピニオン欄「交論 人口減時代の防災・復興」に載った発言の再録です。

『Public Administration in Japan』(2024年、Palgrave Macmillan)が出版されました。私は、「第19章 Crisis Management」を分担しました。この本は、インターネットで読むこともできます。

国際行政学会が、各国の行政を紹介する本を出版するとのことで、すでにドイツが出版されています。日本では、縣・早稲田大学教授、稲継・早稲田大学教授、城山・東大教授が編者になって作られました。

前書きに、次のように書かれています

“Public Administration in Japan” was first edited and published in English in 1983 by TSUJI Kiyoaki, one of the most important founders of the discipline of Public Administration in Japan. No further monographs or edited volumes have been publicised in English since. Over the past 40 years, Japanese public administration has undergone considerable reform and modernisation in the areas of organisation, human resources, finance, and information in order to adapt to the diverse dynamics and changes in domestic, international, and global society. Therefore, this book is an attempt to describe and analyse the current situation of public administration in Japan by looking at the central and local levels of governmentGovernments in terms of institutional framework, internal structures, and external relations.

Considering more dynamic aspects,... crisis management in general, and a special case of Fukushima should be included in our discussions.

2年前に、稲継先生から執筆の依頼を受けました。「第20章 東日本大震災なら、書けますが」とお答えしたのですが、「危機管理について書ける人が見当たらないので」とのことでした。本格的な英語の論文を書くのは、初めてです。内容や表現なども、稲継先生の指導をもらって書きました。

政治学や行政学では近年まで、危機管理は対象とされていませんでした。戦後の日本では、台風を除き大きな自然災害は少なく、国際的にも平和でした。1990年代に入って、大規模自然災害が多発し、東アジアの国際緊張が高まり、さらにはパンデミックが襲いました。それに応じて、政府の対応も強化してきました。

近年は、行政学研究者も実務者も、危機管理について書くことが増えましたが、全体を見渡したよい文献がありません。私は自然災害対応は知見があるのですが、安全保障などは専門ではないので、後輩や知人の力を借りて(最新の資料をもらい、意見をもらい)書き上げました。もちろん日本語です。これを知人や関係者に読んでもらい、意見や指摘をもらって加筆しました。改めて、御礼を言います。

危機管理全般についてバランスよく書くのは、難しいです。もっといろいろと書きたかったのですが、分量の制限があるので、断念。このような書物の性格上、仕方ないですよね。

それを業者に英語に翻訳してもらったのですが、(専門外の人なのか)できばえがよくなく、稲継先生が手を入れてくださいました。息子も英語ができるので、目を通してもらいました。さらに出版社が、英語を母語とする人に見てもらって、ようやく完成しました。

最初の日本語原稿が完成したのが2022年秋ですから、それから2年もかかっています。その間に実態が変わった部分は、途中で加筆しました。

こんな立派な本に書かせてもらって、光栄です。ほかの執筆者は大学教授です。私は日本行政学会会員ではあるのですが。

少々値段が高いですが、日本の行政が世界にどのように紹介されているか関心のある方は、買ってください。本棚に飾ると、格好良いですよ(笑い)。『Public Administration in Japan』の右上から直接買うこともできます。「アマゾンで購入」

「その2」に続く。

(拙著の紹介記事)

3月6日の読売新聞4面下に、拙著『東日本大震災 復興が日本を変える』の紹介記事が載りました。「大震災対応振り返る。復興庁次官が本出版」です。「現役次官が本を出すことって、珍しいのでは?」と、言われることもあります。しかし、この5年間、前例のない仕事に携わり、責任ある仕事をしました。社会のためにも後輩たちのためにも、書いて残すことが、私の責務と考えていました。

発災直後のことは、『日本行政学会年報』(2013年)に「東日本大震災からの復興―試される政府の能力」として、報告しました。その後のことも含めて書こうとして、ここ数年、何回か原稿を書き始めたのですが、完成しませんでした。「本業が忙しい」「現場がどんどん変わっていく」というのが言い訳です。しかし、5年が過ぎ、この機会を逃すと永遠に書けないと思い、自分を追い込みました。

また、私の経験である行政の対応だけでなく、貢献してくださった企業やNPOの実績も紹介しようと考え、2人の共著者を引きずり込みました。そして、過去の実績だけでなく、哲学と未来を書こうとしました。2人に本の骨格を相談したのが、去年の2月です。ちょうど1年かかりました。一人でも多くの方に読んでいただけたら、うれしいです。(2016年3月6日)

(新聞読書欄、拙著紹介)

拙著『東日本大震災 復興が日本を変える』が、読売新聞15日夕刊「READ&LEAD」欄と毎日新聞16日朝刊「読書欄」に、小さく紹介されていました。知人が教えてくれました。ありがとうございます。(2016年3月16日)

(拙著の書評)

アマゾンに、拙著『復興が日本を変える』のカスタマーレビューが、一つ載りました。ありがとうございます。ほかの方も、よかったら、読後感を書いてください。(2016年3月30日)

(拙著の書評2)

拙著の書評の2つめが、アマゾンに載ったようです。知人が教えてくれました。この書評も好意的で、かつ、私たちの主張を良くとらえてもらっています。ありがとうございます。(2016年4月8日)

(拙著の書評3)

アマゾンに載った拙著の書評の3つめです。「復興に携わる様々な立場の方々の記録がとても分かりやすい」。このような読み方をしてもらうと、うれしいですね。(2016年4月14日)

(拙著の書評4)

アマゾンに載った拙著の書評の4つめです。

「「鳥の眼」から見た「復興」の物語。そしていずれは「虫の眼」からの眺めも」。

・・・岡本次官が筆を執った第4章のポイントは、次の2つ。

α.今後の復興のヴィジョン。「民間主体による、民生の復興」の進捗というものが最も重要なテーマ。ここまでの大規模な資金を投入してのインフラ中心の復興とは、全く違うイメージなので、これからも復興に関わる実務者には、インスピレーションとなる。

β.ここは理論的。現実に即して論を展開したこれまでの部分に比べると、抽象度が上がる。その中でも、最も重要なのは、民間非営利活動や中間集団の成熟と連関しながら、官と民の境界線が曖昧になってきたという指摘。明治国家の成立以来、国家の柱石の役割を果たしてきた高等文官の流れを汲む方から、このような指摘が出てきたことには驚く・・・

かなり専門家の方と、お見受けしました。これまた、適確に私たちの主張をとらえてもらっています。しかも詳しい長文です。ありがとうございます。(2016年4月15日)

(拙著の書評、岡本行夫さん)

雑誌『財界』5月24日号に、岡本行夫さんが、拙著「復興が日本を変える」の書評を書いてくださいました。「危機発生時の行動が未来を変える」という表題です。

・・・著者をはじめとした関係者は、前例という教科書がない時、強い責任感をたずさえ、現場から課題を見つける力、組織そのものを生みだす構想力を発揮している。現場からの報告だけに説得力は強い・・・

・・・これらの取り組みに共通するのは、日本社会の弱点である縦割り型組織にメスを入れ、垣根を越えた「同志」を一つの使命の下に結集していることだ。これは、大きな枠組みの改革による社会変化や国民の認識変化も追求した結果だ。

危機発生時には、これまでの常識や先入観が足踏みをさせる場合もある。そのような時、自らの目で現実を直視し、課題を設定して取り組む著者のような人々が何人いるかで、その後の日本社会が決まる。本著は、その意味でも希望の書であろう・・・

過分なお褒めをいただき、ありがとうございます。(2016年5月17日)

(拙著の宣伝、POP)

拙著「復興が日本を変える」の宣伝です。丸善丸の内本店(東京駅前オアゾ内ですね)の棚に出してもらった、POP広告の写真です。出版社が送ってくれました。名札のような広告が、針金の先に立っているのがわかりますか。売りの言葉は、なんて書いてあるのでしょうね。(2016年5月19日)

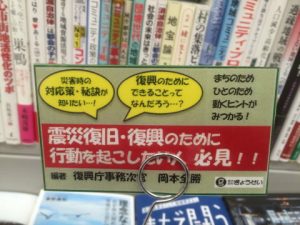

(拙著の宣伝、POP。2)

丸善丸の内本店まで、POP広告を見に行ってくれた友人が、写真を撮って送ってくれました。これなら、何が書いてあるのかわかります。ありがとう。(2016年5月23日)

(2016年3月)

アマゾン、紀伊國屋、ぎょうせい、丸善・ジュンク堂

大震災以来5年。私は、引き続き政府の復興の中枢で、事務方の責任者を務めました。その間の経験と考えたことと、何を変えたかを本にまとめました。また、大震災直後からの対応と復興の記録とともに、これからの地域づくりの指針を示しました。

今回の復興では、企業やNPOの貢献が目立ちました。また、産業再生やコミュニティ再建が必要でしたが、行政だけでは有効な政策を打てません。そこを、企業やNPOとの連携で進めたのです。そこで、藤沢烈さん、青柳光昌さんと共著で、行政と企業とNPOの役割分担と連携を論じました。第1章と第4章を私が書き、第2章を藤沢さんが、第3章を青柳さんが執筆しました。

役所の報告書のような硬めの文章でなく、読みやすい語り口にしました。写真も、たくさん載せました。

私が5年間にしたことと、考えたことの総括です。とともに、行政、企業、NPOに向けての、プロパガンダになっています。

私が伝えたかったことは、次のようなことです。

1 未曾有の大災害に対し、政府はどのような対応をしたか。これまでにない新たな対策を次々と打ちました(ただし、原発事故は私の所管外でしたので、含まれていません)。

2 急きょ立ち上げた被災者生活支援本部を、どのように運営したか。

3 被災者支援と復興の過程で、「国土の復旧」から「暮らしの再建」へと、施策を広げ、哲学を変えたこと。

4 町を復興するには、インフラだけでは不十分で、産業の再生とコミュニティ再建が必要であること。

5 地域づくりは、行政だけでなく、企業やNPOも大きな役割を担っていること。

6 これからの地域づくりには、行政・企業・NPOの連携が必要であること。しかし、その取り組みは、これからの課題であること。

また、第2章と第3章では、企業の貢献やNPOの活躍事例が紹介されています。新聞などでは個別に取り上げられていますが、分野や手法などを総合的に分析した報告は、この本が初めてではないでしょうか。企業にあっては、本業の再開が重要なことと、お金や物資といった無償支援でなく本業を生かした貢献が広がったことが、今回の特徴です。NPOにあっては、個人ボランティアの労働奉仕だけでなく、組織的かつ継続的に技能を持って活動するNPOの役割が認識されたことが、特徴です。(2016年3月1日)

書評などは「東日本大震災 復興が日本を変える2」へ。

(目次)

はじめに―日本を変えよう

第1章 変化する行政

第1講 試された政府の能力、第2講 初めての支援と新しい制度、第3講 哲学の転換

第2章 公共を支える企業

第1講 企業は復興をいかに支えてきたか、第2講 企業と社会貢献

第3章 被災地を支えるNPO

第1講 NPOの活動に変化が生まれた、第2講 NPOが社会課題へ向き合うこと

第4章 日本社会の変化

第1講 町の暮らしを再建する、第2講 公と行政の変化

「はじめに」から抜粋

2011年3月11日、マグニチュード9.0という巨大地震が起き、千年に一度の大津波が、東日本の太平洋沿岸に未曾有の被害をもたらしました。続いて、東京電力福島第一原子力発電所が炉心溶融と水素爆発を起こし、大量の放射性物質を放出するという大事故が起きました。

「東日本大震災が大きな被害をもたらしたのに、日本社会は変わっていない」という人もいます。しかし、私は、この言い方について、次の2つの面から疑問があります。

まず、大災害が起きたら、社会は変わるものでしょうか。確かに、大震災は日本社会に大きな衝撃を与えました。大津波はたくさんの街並みを飲み込み、多くの人命を奪いました。原子力発電所の事故は、原発の安全神話を吹き飛ばすとともに、科学技術への信頼も揺るがしました。自然の脅威や科学技術への信頼について、国民の意識を変えたことは、間違いありません。しかし、社会に大きな衝撃を与え、国民の意識を変えたとしても、それだけでは社会は変わりません。無常観や不信感が広がるだけです。その衝撃をきっかけに、国民が行動を起こし仕組みを変えなければ、日本社会は変わりません。

第2次世界大戦の敗戦は、日本社会を大きく変えました。それは、戦後改革が行われ、民主化や自由化が進んだからです。阪神・淡路大震災で、ボランティア活動が社会に認識されました。それは、多くの若者が支援活動に駆けつけたからです。社会が変わるには、私たち日本人が変えようとしなければならないのです。

次に、東日本大震災によって、日本社会は実際に変わったのかどうか。私は、日本社会は変わったし、変わりつつあると考えています。その中で、私たちには今、何をどのように変えようとしているのかが、問われているのです。「大災害が起きたら社会は変わる」というだけでは、何がどう変わるかがわかりません。

大震災をきっかけに、何がどう変わりつつあるのか。本書では、行政の変化、企業の活動、NPOの活躍といった、3つの「主体」の変化を紹介します。国や自治体は、これまでにない対応を行いました。企業は事業を素早く再開することで、復旧を支えました。その後も、社会責任と社会貢献によって、復興を支援しています。また、今回も多くの個人ボランティアが被災者支援に駆けつけましたが、それに加えて組織ボランティアとしてのNPOが専門能力を生かして復興の支援に活躍しています。それぞれが、大震災を契機に、新たな取り組みを行ったのです。

行政、企業、NPOが、それぞれ様々な活動を行いました。それは一見、ばらばらな動きに見えますが、日本社会を変えるという視角で見ると、同じ方向に向かっていることが見えてきます・・・

(詳細目次)

はじめに―日本を変えよう

第1章 変化する行政

第1講 試された政府の能力

「前例がない」への挑戦、責任組織の設置と運営、官僚の本分、組織を進化させる

第2講 初めての支援と新しい制度

きめ細かな支援、新しい政策

第3講 哲学の転換

「防潮堤で守る」から「逃げる」へ、「国土の復旧」から「暮らしの再建」へ、課題解決先進国ニッポンへ

第2章 公共を支える企業

第1講 企業は復興をいかに支えてきたか

社会貢献が新しいビジネスをつくる、本業を通じて社会に貢献する、支援企業と被災地をつなぐ

第2講 企業と社会貢献

日本企業は社会貢献といかに向き合ってきたか、企業による社会貢献に関する3つの先行理論、企業による地域へのかかわり方の3ステップとは、セクターを越えて連携できる企業・行政・NPOとなるために

第3章 被災地を支えるNPO

第1講 NPOの活動に変化が生まれた

NPOが覚醒する、地域での連携・地域を越えて連携を推進し社会課題に向き合う、行政との連携で課題解決を追求、資源調達をサポートする専門機関の登場

第2講 NPOが社会課題へ向き合うこと

ボランティアからNPOへの変遷、連携と「コレクティブ・インパクト」、NPOの今後―経営基盤強化と新しいリーダーシップ

第4章 日本社会の変化

第1講 町の暮らしを再建する

町をつくるモノ・機能・つながり、進化する復興、地域の財産

第2講 公と行政の変化

社会を支える3つのシステム、行政の変化、自治体・企業・NPOへの期待